黒澤明監督「乱」撮影秘話

今年も暑い夏がやってきました。毎年この時期を迎えると思い出す出来事があります。

私は学生時代、久留米大学馬術部に所属していました。38年前の昭和59年、黒澤明監督の「乱」の撮影用エキストラ募集が全国の大学馬術部に通知が来てサークルの仲間4名と同年8月に3週間参加したのでその知られざる秘話を書きます。当初は本・資料からの情報も加えようかと思いましたがほとんど記憶を頼りに書くことにします(以下敬称略)。

場所は大分県の飯田高原で、撮影用の馬を管理する厩舎は宮本さん(通称ボス)経営のエルランチョグランデというウエスタン牧場です。天下の黒澤明監督がなぜ九州を選んだのかというと北海道は広いだけで、九州はこじんまりしているがしっかりと緑に囲まれているからと聞きました。つまり撮影上、騎馬隊とバックの緑とが程よい距離感、今風でいうところの“映える”景色だからのようです。全国から集ったエキストラ仲間の撮影期間中の住まいはやまなみハイウェイ沿いのドライブインの2Fの大広間で、そこに数十名で雑魚寝でした。

まず厩舎に行ってみて、我が部の馬とは比べ物にならない立派な体格の馬々に圧倒されました。クオーターホースという輸入馬で1頭400万円もします。それが数十頭直輸入ですので気が遠くなります。馬の金額価値は車とほぼ同等と考えれば判りやすいと思います。

当時私は大学の1年生ですなわち乗馬歴3ヶ月です。しかも馬術と乗馬は違います。ブリティッシュとウエスタンの違いは手綱さばきからして引き手綱と押し手綱でまるで逆です。ところがかなり調教された優秀な馬々で、指示に素直に従うのには驚きでした。

撮影日はまず厩舎から撮影現場まで移動です。車で20分くらいなのでしょうが、なにせ隊列を組んで馬の並足で移動ですから片道2時間かかります。ある時は到着して快晴にも関わらず、「雲が気に入らねえ」という監督の一言で急遽当日の撮影が中止になり、そのままとんぼ返りしたことがありました。その時はあ然としましたが今となってみると監督ならでは哲学だったのでしょう。

撮影時は現場に着いてから馬も人間も撮影用衣装に着替えます。誰かに顔にドーランを塗ってもらった記憶がありますが映画美術スタッフの方だったのでしょうか。馬の鞍はすべりのきく皮革でなく、なんと鉄の鞍です。お日様に照らされているので厚くて暑くて熱いです。横に広く硬いのでトロット(軽速歩)などではポンポン胴体が浮くのでお尻の皮がむけて仲間が次々と裂肛になったのを見て数日後からはキュロット(乗馬用ズボン)の中に最初はタオル、後にはバスタオルを入れ込んで乗馬しました。これは最後までバレずにすみました。

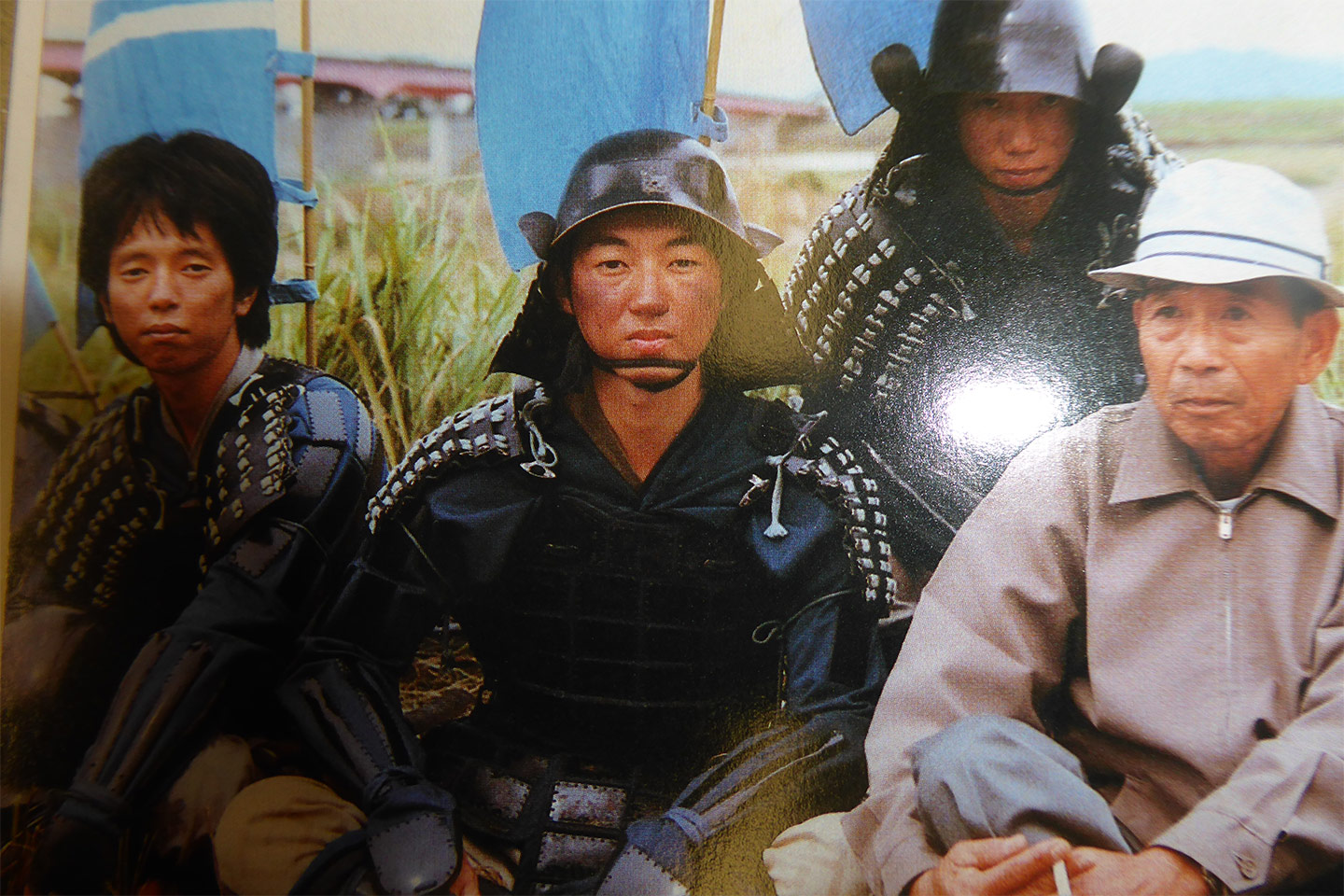

そしてずっしりとした鎧を着て背中に旗を差します。かつ頭は馬術用のヘルメットでなく、乗馬用のウエスタンハットでもなく、時代劇にでてくる鉄兜で、熱射を吸収して目玉焼きがすぐにできそうなくらいの鉄板です(写真中央が私)。ずっしりと重いので顎紐の固定では不安定で馬の振動でグラグラして前に下がってくるため顎をあげて視界をとったりしました。そして右手は身長ほどの長い鉄槍を持つので手綱は左手1本のみです。片手で乗ったことなどないのにこの格好で集団で駆けるのです。ほとんど必死にしがみついているだけです。死ぬ思いをしましたが、実は駆けるシーンよりも整列のシーンの方が精神的に大変です。駆けるシーンはなんとかしがみついていれば馬が前の馬について勝手に走ってくれますが、炎天下の中、数十分もじっとしている整列シーンでは何十頭といる集団の中、一頭が落ち着かなくなったら、だんだんまわりの馬もジタバタし始めます。貴重な撮影時間の中、それらの馬がおとなしくするのを待っている時間などないので、動いている馬はどんどん撮影カメラの画角外に追い出され、後ろの馬は前につめるよう指示されます。なんとか自分は最後までつまみだされることはありませんでした。

そういう撮影風景の中で「世界のクロサワ」をもってしても最後まで演出できなかったシーンが一つだけあります。それは味方同士の馬の隊列が互いに斜め方向に進行してきて交わる箇所で、1頭ずつ互い違いにすり抜けていくという動きです(図 交差する点ではAFBGCHDIEJの順にすり抜ける)。判りやすく言えば数年前にテレビの衝撃映像もので流行った一糸乱れぬ“日体大の集団行動”と同様の動きです。もし成功すれば恐らく世界初で、私もドキドキしながら隣の列のどの馬の後なのか、どの馬の前に来ることになるのかと思案していましたが、何回やっても私のはるか前ですぐに隊列が乱れてしまい結局このシーンはお蔵入りとなりました。

撮影現場ではシーンによっては騎乗でなく雑用係の時も交代でありました。雑用係とはカットがかかって少しばかりの休憩の時、といっても馬から降りることは許されないので飲み物やたばこを希望する方に馬の下から手渡して配って回るのです。中堅役者I.Bから「おまえがしろ」と鉄槍で小突かれた仲間もいました。たばこで一服した後は今では考えられないでしょうがそこらの草原に皆ポイ捨てしていました。現に「きちんとたばこの火を消したならば、草むらに捨てていいです」という指示があったのです。

そして炎天下の中の撮影はますます過酷を極めました。突っ込んで前の馬が後足で蹴ってその蹄が後の馬の騎乗者の膝蓋骨にあたり粉砕骨折して病院に搬送されそのままリタイアした仲間もいました。またスポーツドリンクは常に不足しがちで、休憩中に粉末に水を加えるタイプのポカリスエットを大量にタライにぶちまけて、皆で取り囲んでよく溶けてなく生ぬるい状態のまま紙コップですくって飲みました。

ロケ地には見学ツアーのバスが毎日数台も来ていましたが、ツアーガイドが「これより中には入れないそうです」と撮影シーンも全く見れない敷地外で言っているのを聞きましたが、これは少し詐欺まがいな気もしました。ちなみに記憶に残る匂いは「草原のむせかえるような、蒸し暑い草の香り」です。

黒沢久雄(黒沢監督長男:プロダクションコーディネーター)・林寛子ご夫妻はおしどり夫婦で赤ちゃんを大事そうに抱いていたのが印象的でした。根津甚八(次男:次郎役)も格好良かったですが馬場で騎乗練習している時に馬でトロット(軽速歩)したまま片手で食べかけのガムを手渡すのになかなかガムが拭き取れずマネージャーらしき人がずっと走らされていたのは気の毒でした。加藤武(畠山小彌太役)は何回もNGを出し、火の見櫓からの黒沢監督より拡声器で「加藤はカット、カットは加藤」と怒鳴られ可哀想でした。またある時はピーターがバッグを失くしてエキストラ総出で1〜2時間探すよう命じられました。失くした場所どころか、どのようなバックかも知らないのですが・・。しばらくして「もう見つかったんだからいいよ」という本人がコメントしたというのを聞きました。

宿舎にテレビはありましたが当時はスマホどころか携帯もない時代だったのでこれだけ長期に単一な生活していると皆ストレスが蓄積し、1週間もすると仲間同士での小さな喧嘩、もめごとは日常茶飯事でした。皆が平等に騎乗させてもらえないことを上の立場の方々に直訴しようとする人や、その行動に反対して文句を言う人、その事を朝食の時間が過ぎても皆で話し合ったり、皆が朝食を食べに行かないことに腹を立てる人、本日の撮影分担表の「居残り」(厩舎で留守番の意)という記載表現に立腹し抗議する人、食事は宿舎の目の前の九重高原荘西鉄(現在は営業終了)でしたが、朝食は和食でなくパンが食べたいとホテルの従業員にクレームを言う人、土曜の夜に大分市までディスコに出かける人達、東京からの役者さんたちと親密な仲になった女性もいました。草原を颯爽と馬で駆け抜けるようなイメージのみで参加したため、あまりの現実とのギャップ且つ過酷な日程で皆、鬱憤が増していったのでしょう。

日程の2週間過ぎたころから段々と我々馬術部は厩舎での留守番(上記でいう居残り)が増えてきました。日中はさすがに清掃、馬の手入れなどが終わると特にすることもなく、昼間は長く感じられ退屈でした。技量が他の参加者よりも未熟だったり人手が足りてるのかと思いましたが、実は医学部だからトラブル(怪我など)の際の補償がからんでのことだと、後日他の仲間が耳打ちしてくれました。

こうしてなんとか撮影が無事終了しました。ギャラは3週間で一人7万円も頂きました。末端の我々にこれくらい支払うのなら撮影費用は莫大な額(26億円)になる訳だと妙に納得しました。今思えばこれだけの思いをして日当3500円なのですが・・。ようやく鹿児島に帰ったら母の第一声が「臭い」でした。風呂も満足に入れなかったので自己臭に慣れっこになっていたのでしょう。撮影後はさすがに反響あり、大学の英語の授業でも外国人の先生が「スゴイスゴイ」と言ってくれ、医師になってからも鹿児島県医師会報に記載したり、私の結婚式でも私の騎乗している馬がおとなしくせずに動いてしまっているシーンを披露して大ウケでした。

今回38年ぶりに映画をDVDにて見返しました。自分は三男・三郎の騎馬隊だったのだなと今頃気づきました。時代劇らしい重苦しい雰囲気の中、ピーターの滑稽でコミカルな役回りは一服の清涼剤になっている、鉄砲で次々と落馬していくシーンは残酷だが技術的には凄い、あれだけ撮ったのに自分の見覚えのあるシーンはごくわずか、などと感じました。あとエイエイオーのシーンは何回も言わされた覚えがあるのですが自分らが岸壁の上にいたり、岸壁の上の騎馬隊は見た覚えはありませんでした。記憶違いか、撮影不可になったか、DVD版では省略されたか、でしょうか。終盤で「繰り返す人間の悪行」という台詞がありますが白人の先住民侵害、ロシア・ウクライナ戦争、安倍元首相銃撃などいつの時代でも人間の永遠の性なのだと思います。また意外にもYou Tubeに当時の撮影風景が数多くUPされていますが当時のスタッフなのでしょうか。

さて今回はA4で3ページ分の今まで最長のSweet Smellになりました。58歳になり年取ってくると父が当院HPに数年記した「自分史」みたいに、自分の足跡を残そうと思うようになりました。今現在、自分が何をしているか、これから何をする予定などということを不特定多数の人に自己発信するインスタグラム等には到底興味ありません。限られた方々に見てもらえるだけで十分です。