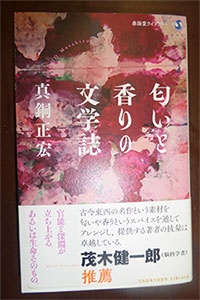

コロナ禍のこの夏は読書に充てる時間が増えました。最近の私のイチオシは『匂いと香りの文学誌』(真鍋正弘著 春陽堂)です。

このコラムでにおいに関する書籍を取り上げるのは、『匂いの帝王』『アノスミア』『くんくん』に次いで4回目です。タイトル自体が当院セミナーの「匂いと香りのセミナー」と語呂が同じなので第一印象が良かったのでしょう。この本はこれまで世に出版された文学作品の中からにおい・香りに関する描写をテーマ・ジャンルごとに抜粋して筆者がコメントを付加するという構成となっており身体、香水、外国(巴里&上海)、女性、トイレ、食べ物、記憶、自然、言葉の全10章から成ります。

冒頭から筆者は「現代という時代が無臭化に向かって進んだように思えてならない」「におわないことを重視する文化の中にいるのではないか。臭わない方が、心地よいと多くの人々が感じているのではないか」「本書の執筆動機はこの匂いの喪失の危機感にある」(P10〜11)などとにおいの現代社会に強烈な非常ベルを鳴らしています。これは最近の過度なスメルハラスメント社会を風刺しており、私は“匂わないこと”だけでなく、“臭わないこと”も問題視すべきと思います。昨今、世の中の総無臭化が進んでいることより、においがしないことを良しとする派、自分で自分の好きなにおいを作り出して好んで嗅ぐ派、などの“においの多極化”も進んでいると思います。またこの本の読書方法についても筆者は「読者が嗅ぐこと、脳裏に再現することは不可能なのではないか」「そもそも読書の途中に匂いを再現することは必須の行為なのか」「それは読者の想像力を介していわば錯覚として読者の脳裏に浮かぶだけである」(P12)などと言及しています。もっとも他人の経験した全く同じにおいを嗅ぐなんてことはその場にでもいない限り困難な話で、無論、本に記載されている香りを、読みながらその場で体感するということも到底不可能です。筆者のにおい・香りに対するこの頑なな姿勢より早々に薫陶を受け、ワクワクしながら読み始めました。ところが・・・続きは下記を読んでください。

それでは各章の記述と私の所感を述べていきます。第3章でアラン・コルバン著『においの歴史』で「パリでは公的空間の悪臭に対して香水が用いられている」(P105)と欧米人の体臭のみならず欧米社会の公衆衛生の意識の低さを指摘しており、フランスでの大富豪で知られるバロンサツマこと薩摩次郎八もパリでは香水を手放せなかった(P102)のも頷けます。第6章ではトイレ、昔でいうところの厠(かわや)について取り上げ、谷崎潤一郎著『厠のいろいろ』からの一節は「上品な家の厠は上品な匂がする。だから便所の匂を嗅げばその家に住む人々の人柄が分かりどんな暮らしをしているかが想像できる」(P192)と記されています。そんなことは無いと言いたいところですが、この時代では日常的な感覚だったのかもしれません。というのも私は笠沙町(現:南さつま市)の片浦という港町が母親の古里で、昭和50年代まで“掘り込み”便所だったので「便所の匂には一種なつかしい甘い思ひ出が伴ふもの」(P192)には同意するからです。読むだけでプルースト現象がおこりました(笑)。あとスカトロジー(糞便愛好家:P195)やスカトール(skatole:P200)についても深く“掘り下げ”て述べています。他の章では田中香涯著『変態性欲』第四巻第六号の「体臭の性的意義」(P21)という文章が抜粋されており大正時代は今でいうところの“においフェチ”はイコール“変態性欲”という概念だったのでしょう。書籍後半でやっと食通で知られる小泉武夫著『くさいはうまい』(P202)の活字を見つけて安堵したのも束の間、「娘はミルク、花嫁はバター、女房はチーズの匂い」(P229)というフレーズは女性蔑視というより、セクハラとも受け取れかねません。その他にもエロチシズムな描写が多々ありますが、においを如実に伝えるための正当な手段なのだと割り切りました。

これらからするとノーベル文学賞候補作家の村上春樹著『羊をめぐる冒険』での「長時間かかって溜め込まれた総合的なにおい」(P49)は随分スマートに感じます。筆者は村上春樹作品には木の香りの描出が多いと述べており、例えば『1973年のピンボール』における「雨上がりの雑木林には湿った落ち葉の匂いが漂い、夕暮の光が幾筋か射し込んで、地面にまだらの模様を描く」は長く深いセンテンスでいかにも今風な文章表現だと思います。他に印象に残った記述はまず宮本輝著『にぎやかな大地』で、発酵食品を取り上げ、三十年もののサンマの熟酢や本院セミナーでもテーマとした鹿児島県枕崎市の鰹の燻製(黴付け)を題材としているのは嬉しかったです。ちなみに香魚とは鮎のことだそうです(P233)。次に小川未明著『感覚の回生』ですがプルースト現象を語る際の「匂いとはこの時空を超越し、両者を繋ぐ媒介者である」とは何と高貴な形容でしょうか。あと耳鼻咽喉科医として初めて遭遇した漢字もありました。「洟」という漢字です。これはなんと「はなじる」と読むそうです。(P259)

以上、私の書評としてこの本はざっくり読んでもいいし、香りの譬喩表現の辞書代わりとしてもいいと思います。また香りの歴史書かつ文学集になりうるというのはこの本のタイトルが文学「史」ではなく文学「誌」というところからもお判り頂けると思います。皆様にはこの香りの活字ワールドに是非とも足を踏み入れてもらいたいと思います。最後にこの文章を書いていて思ったのですが、村上春樹の“オシャレな長文”よりも、上述した(&この稿ではとても書けない)数々の過激な描写の方が私には匂いのイメージがしっくりくるというのが率直な感想です。これは私が嗅覚専門家だからか、文才がないからか、おじさんだからか、実はそっち系だからなのかは判りません(苦笑)。

今回(令和2年9月6日)の台風10号は各地に甚大な被害をもたらしました。

鹿児島も強風の影響を受け、当院自慢のざくろの樹も大きく傾いてしまいました。何とか修復したいと思っています。