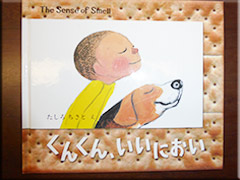

我が3人兄弟の末っ子も6歳で子供の情操教育のためにと山のようにあった絵本も、もうそろそろ卒業の時期を迎えました。このコラムで今まで「匂いの帝王」「アノスミア」などの嗅覚に関する文学作品の書評をしてきましたが、今回はお気に入りの絵本を取りあげてみます。グランまま社発行の「くんくん、いいにおい」です。英語名はThe Sense Of Smellというのが、それこそ“センス”を感じます。以下全文です。

くんくん、なんのにおい? やきたてのいいにおい すっぱいにおい あまいにおい

ほかほかごはんとおみそしる おとうさんがやいているのはなあに? うれしいにおい

いろんなにおい どんなにおい? きもちいいにおい ぶらんこしたあとのてのにおい しってるにおい しらないにおい つちのにおい げんきなにおい かぜがはこぶにおい

これは、どんなにおいかな? ぷぅ ぶう たのしいにおい なつかしいにおい

きみのにおい どんなにおい? きみのにおいは?

おとうさんのにおい おかあさんのにおい

全てのページに渡って、たしろちさとさんの温かなイラストが目に飛び込んできます。何のにおい?どんなにおい?と問いかけられても、絵本からにおいを感じることは勿論できないのですが、文章とさし絵を見ることによってにおいが自然と湧き出る感覚に陥ります。“ブランコした後の手の匂い”(錆のようなにおい)とかは子供の時しか感じない、子供向けの視点だと感じました。“元気なにおい”と言う表現は面白いです。また“ぷぅ、ぶう”という類似した擬音語でおならのにおい、排気ガスの臭いを連想させる場面や、“なつかしいにおい”と幼少期の読者にプルースト現象を教育しているところがミソです。生まれて最初に嗅ぐ“おかあさんのにおい”でおしまいなのは、作者の母性愛を強く感じました。

幼少期より晩酌時に焼酎を嗅がせてきた中1の長女は香りにとても敏感です。五感を育てる幼児の基本感覚教育すなわち「嗅育」として、絵本は焼酎みたいに、においを直接感じとることはできませんが一つの重要なツールになりうると思います。

先日、福岡のベターホーム協会という全国展開している料理教室で口演してきました。生徒さんではなく、講師の方々12名が参加者でした。最初は料理の実演も、との事でしたが出来る訳もなく、代わりに嗅覚検査を“実演”しました。スティック型嗅覚検査では第1問目の「家庭用ガス」ではわずか3名のみの正解で、先行き不安(?)でしたが、続く「みかん」、「練乳」は殆ど正解で安堵しました。最後の選択肢なしの官能表現では「ひのき」はなんと最初の一人目で正解がでました。

医療関係の学会、セミナー以外の場での口演は初めてでしたが、新鮮で楽しかったです。全員が調理師という事で、料理・食事を中心に話したところ、後日「座学だけでなく、実学で香りについて体感できたので楽しかった」「料理と絡めてお話をしていただいたので、興味深かった」という感想があがったとのメールが届きました。ネット検索で当院が目に留まり、お声を掛けて頂いたとのことでやはりHPは重要だなと切に感じました。